Proyecto valle de Sondondo - Ayacucho

El proyecto de investigación: «La formación de los paisajes en los Andes Centrales del Perú. El estudio del paisaje agroganadero prehispánico del valle de Sondondo. Perú», surge dentro de un programa de investigaciones denominado «Paisajes Culturales en el valle del Sondondo. Una propuesta para el desarrollo territorial sostenible», dirigido por el Dr. Jose Canziani Amico y la Dra. Adriana Scaletti ambos Profesores Principales del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas investigaciones fueron financiadas por la Dirección de Gestión de Investigación de dicha Universidad. En el marco de ese proyecto, la investigadora Patricia Aparicio Martínez, miembro del grupo de investigación LLABOR-LANDS de la Universidad de Oviedo, se hizo cargo del desarrollo de la parte arqueológica relativa al estudio de los sistemas agrarios, incorporándose otros miembros del grupo de investigación a estos trabajos a partir del 2021 a través de las ayudas de la Fundación Palarq, que permitieron poner en marcha una investigación autónoma de Arqueología Agraria, pero directamente relacionada con el proyecto general sobre el valle. El proyecto se ha consolidado gracias a las ayudas del Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España y de las subvenciones de la Fundación Palarq. El proyecto ya cuenta con más de 6 años de trayectoria; se inició en 2016 y hasta el momento se han realizado cuatro campañas de campo en los años 2019, 2021, 2022 y 2023. Actualmente cuenta con diversos colaboradores como la Universidad de Oviedo, el Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, el CONICET de Argentina, y la Universidad de Toronto.

Este proyecto tiene como objetivo principal estudiar el paisaje agrario y ganadero del valle de Sondondo, un área rural del centro sur de los Andes del Perú; analizando la formación y las transformaciones que se han sucedido en él a lo largo del último milenio. El proyecto estudia tanto las formas constructivas y tecnológicas de andenes y terrazas como los cultivos que acogieron estos sistemas productivos y la simbología que las comunidades dan a estos elementos y procesos. Así mismo estudia sus espacios complementarios como las áreas de almacenamiento o collqas, los corrales ganaderos o el entorno de las piedras maqueta, afloramientos rocosos tallados que representan motivos del espacio agrario.

Esta investigación tiene un carácter diacrónico y evalúa la implantación del Imperio huari (600-1000 d. C.) y el impacto que tendría en la transformación del paisaje, estudia los cambios producidos en los periodos intermedios (periodo Intermedio Temprano 500 a. C – 600 d. C. y periodo Intermedio Tardío 1000-1450 d. C.), y profundiza en las modificaciones territoriales que el Imperio incaico (1450-1532 d. C.) implantó sobre este paisaje.

Estudiar el sistema agrícola de forma exhaustiva nos permite conocer los procesos de interacción y de relación vertical entre la puna y el valle y comprender el funcionamiento integral de este paisaje cultural.

Título de la charla investigación El Trigal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

EXPOSICIÓN VIRTUAL

PROYECTO «Proyecto valle de Sondondo - Ayacucho»

Localización del valle de Sondondo

El valle de Sondondo se sitúa en el centro-sur de los Andes Centrales y, aunque políticamente corresponde al departamento de Ayacucho, es limítrofe del departamento de Apurímac y se encuentra a pocos kilómetros del departamento de Nazca en dirección a la costa. El valle abarca las microcuencas de los ríos Sondondo, Negromayo y Mayobamba (Ministerio de Cultura, 2016, p. 15) y se sitúa entre los 3000 y 4500 m s. n. m.

El valle de Sondondo es considerado un área excepcional y única para el estudio de los sistemas de aterrazamiento ya que conserva más de 5600 ha de andenes prehispánicos, muchos de los cuales continúan en uso actualmente con métodos de cultivo ancestrales. Además, el valle se localiza entre las dos regiones donde se gestaron los imperios andinos más sobresalientes: el Imperio huari (600-1000 d. C.) en Ayacucho y el Imperio inca (1450-1532 d. C.) en el Cusco, por lo que se trata de un lugar nodal para comprender las transformaciones que las comunidades prehispánicas hicieron en el paisaje agrario durante el último milenio.

La Arqueología Agraria en los Andes

El proyecto adapta la metodología de la Arqueología Agraria al contexto andino; además de estudiar las zonas de hábitat, focaliza la atención en el estudio arqueológico de todos los elementos que conforman el paisaje agrario: terrazas agrarias, construcciones de uso ganadero, sistemas de riego, lugares de almacenamiento y el entorno de las piedras maqueta, como espacios rituales vinculados al mundo agrario. La investigación de estos espacios se basa en la aplicación de una amplia gama de analíticas arqueométricas y paleobotánicas que permiten discutir problemáticas agrarias y fenómenos culturales de carácter regional. Una de las más importantes ha sido la aplicación del «análisis múltiple de microfósiles en suelo». Esta técnica se ha aplicado por primera vez en Perú en el marco de este proyecto.

Este enfoque teórico y metodológico da un peso importante a los estudios de carácter etnográfico y antropológico que permiten comprender de forma compleja el funcionamiento de los sistemas agrarios a través de la información etnobiológica y etnohistórica que atesoran las comunidades locales, trabajo que se realiza de forma paralela a las intervenciones arqueológicas.

El paisaje agrario: la excavación de andenes y terrazas

La Asociación Cusichaca Trust, liderada por la Dra. Kendall definió en los 2000 4 tipos de terrazas y andenes según las características físicas y estructurales de las terrazas, asignándoles una cronología más o menos determinada. En la campaña de excavaciones del 2019 intervinimos sobre 3 áreas con terrazas de tipologías 1, 2 y 3. Los resultados mostraron cambios importantes en las composiciones agrarias y matices cronológicos a estas tipologías preestablecidas, lo que nos permitió confirmar las múltiples variaciones en el paisaje y los tremendos cambios que supusieron la creación y ampliación de áreas agrícolas.

La segunda campaña de campo realizada en octubre de 2021 permitió confirmar las transformaciones identificadas en la campaña anterior y aportar datos únicos y muy relevantes en el estudio del paisaje agrario. Por un lado, en el área de Lambracha previamente excavada por el equipo de Kendall, se certificó la existencia de una estructura de carácter funerario anterior, a pesar del escaso material artefactural recuperado, éste se adscribe al periodo imperial Huari. En esta campaña detectamos un evento similar al norte del valle, en un área agrícola cercana al importante sitio Huari de Jincamoqo. Ahí, se localizaron elementos constructivos y suelos de uso doméstico asociados a abundante material cerámico y lítico bajo los niveles agrícolas. La elevada presencia de material cerámico diagnóstico, junto a las dataciones de la estructura sitúan una ocupación incluso anterior a los primeros momentos del periodo Intermedio Temprano. Esto indica el desmantelamiento completo de áreas funerarias y domésticas para la ampliación de la frontera agrícola con la creación de nuevos sectores de andenes y terrazas.

Los resultados de las dataciones radiocarbónicas han permitido constatar la planificación temprana de los sectores de andenes; estas áreas fueron clasificadas como incaicas, pero hemos podido comprobar su creación y las primeras modificaciones territoriales del área en el Periodo Intermedio Temprano, momento del que apenas se sabe nada en el valle. Los datos e indicios estratigráficos apuntan a una profunda transformación que tendría lugar en el periodo Intermedio Tardío, constatando un importante incremento de los sectores productivos previamente a la expansión incaica en la zona. Este importante aparato agrícola sería posteriormente utilizado, ampliado y mejorado para servir a las necesidades estatales del Imperio incaico.

La Arqueometría, al análisis múltiple de microfósiles en suelos

Los resultados estratigráficos y radiocarbónicos han servido para obtener secuencias cronológicas sólidas de los cambios acaecidos en el paisaje. Las analíticas paleobotánicas han aportado un amplio volumen de datos que complejizan y cuestionan las interpretaciones sobre los andenes, tradicionalmente vinculados a los sistemas políticos como el imperio Huari y especialmente el Inca y su relación con el cultivo del maíz.

El análisis múltiple de microfósiles en suelo ha sido esencial para corroborar el cultivo del maíz, pero con una frecuencia irregular en la cronología siendo especialmente notoria en el periodo Intermedio Tardío, momento en el cual constatamos uno de estos grandes cambios de ampliación de la frontera agrícola. Además, se observa una significativa presencia del cultivo de la familia de las Quenopodiáceas en los momentos más tempranos de la agricultura prehispánica del valle. Esta técnica además nos ha permitido identificar los usos del suelo, como la quema y la irrigación y comenzamos a detectar ciertas prácticas de abonado.

El paisaje ganadero: la excavación de corrales en la puna:

El proyecto también estudia el componente ganadero y lo hace desde la excavación de corrales de diversas formas. El objetivo es comprender el sistema productivo en toda su complejidad y las relaciones verticales de los diversos nichos ecológicos.

Estos corrales se sitúan en la puna a más de 4 000 m s.n.m. insertos en un espacio de bofedal de gran amplitud en el distrito de Cabana. Un espacio de gran importancia productiva para el cultivo del agua, un espacio que permite la generación y derivación de agua a las zonas bajas de valle y que articulan todo el espacio desde amplios espectros, como el productivo, pero también el simbólico.

Algunos de estos corrales, con sugerentes formas arquitectónicas símiles a las incaicas, nos permiten entender la importancia de la zona en los circuitos imperiales donde las ganaderías de camélidos habrían jugado un papel principal, no sólo en la provisión de carne, fibras, sino también de abonados

Las áreas de almacenamiento:

El valle cuenta con al menos tres importantes áreas con edificios de almacenamiento. Todas estas se localizan principalmente al norte y muy cercanas a la red vial principal del valle.

El proyecto ha excavado uno de estos espacios de almacenamiento en el área de Santa Isabel. Se trata de una collqa circular perteneciente a un grupo de 16 en forma de hilera cercanas a la localidad de Ccecca. La excavación nos permitió conocer su sistema constructivo el cual se encontraba en perfectas condiciones de conservación. Además de alcanzar la superficie de uso e identificar el suelo de lajas perfectamente diseñado, se pudo evidenciar un muro medianero de tendencia curva que podría ayudar a la distribución del material almacenado en el interior de la estructura.

Las piedras maqueta, un espacio simbólico:

El estudio de las actividades agrarias no puede ser entendido sin su marco cosmológico, algo esencial para las comunidades del valle desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad.

El proyecto ha podido estudiar y registrar gran parte de las piedras maqueta del valle. Estas son afloramientos rocosos sobre los cuales se labraban componentes del paisaje agrario y donde principalmente, y casi de manera monotemática, representan andenes, terrazas de cultivo, canales de riego y qochas o depósitos de agua. La excepcionalidad de sus representaciones, su cantidad y distribución en el paisaje agrario confirman la importancia del componente simbólico.

Para poder comprender el ciclo agrario y las practicas rituales excavamos un área colindante a una de las piedras maquetas del valle, la piedra de Mayobamba, una de las más grandes del conjunto. Gracias a la lectura de la compleja estratigrafía pudimos probar la existencia de prácticas rituales vinculadas a la libación de algún tipo de líquido en las inmediaciones de las mismas. La aparición de una especie de cazoleta semicircular en la parte inferior de la piedra es una evidencia de las practicas rituales que se llevarían a cabo en estos espacios.

Co-construcción de conocimiento

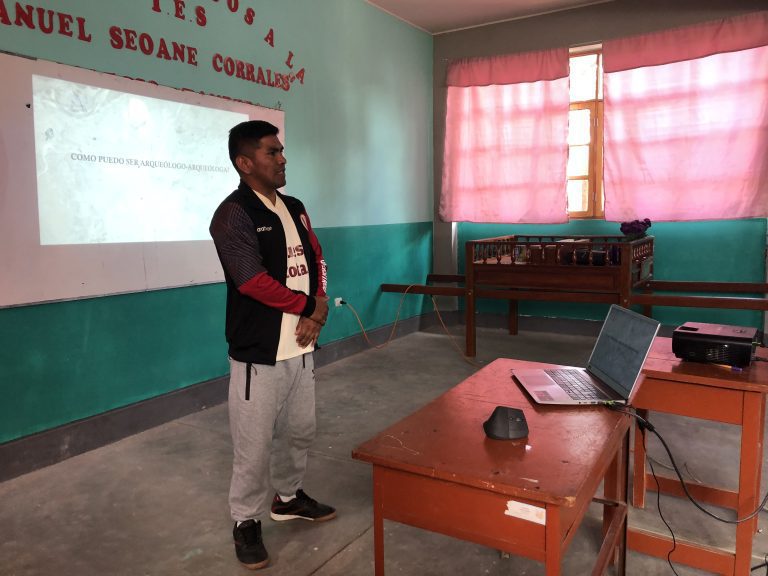

El valle de Sondondo es un paisaje vivo y esto nos permite nutrir la investigación arqueológica con la información etnobiológica y etnohistórica que atesoran las comunidades locales, trabajo que se realiza de forma paralela a las intervenciones arqueológicas. Las comunidades locales son «hacedoras» de paisaje por lo que resulta imprescindible trabajar con ellas desde distintos puntos de vista y actividades, haciéndolas copartícipes del conocimiento que genera la investigación. El proyecto ha realizado talleres de arqueología con los jóvenes y cuentacuentos en español y quechua con los niños y niñas; actividades de trasferencia de conocimiento y divulgación, que permiten un retorno de la investigación realizada hacia su territorio.

Investigadores/as

Patricia Aparicio Martínez

Patricia Aparicio Martínez es Doctora por la Universidad de Oviedo (España). Actualmente es contratada de investigación postdoctoral en la Universidad de Toronto, Canadá e investigadora en el Centro de Investigaciones en la Arquitectura y la Ciudad de la PUCP, donde también es docente. Se ha especializado en el estudio de los paisajes culturales agrarios desde la Arqueología del Paisaje y la Arqueología Agraria. Es la directora de eventos de la Canadian Latin American Archaeology Society. Pertenece al grupo de investigación LLABOR- LANDS, Llaboratoriu rural del paisaxe, Hestoria y Patrimoniu de la Universidad de Oviedo y de Modelando el Mundo y Patrimonio Arquitectónico de la PUCP.

Margarita Fernández Mier

Margarita Fernández Mier es Catedrática de Universidad en el Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo. Su extensa carrera de investigación se ha focalizado en el estudio de la génesis de la sociedad feudal durante la Alta Edad Media, la definición del campesinado y el acercamiento a las comunidades locales utilizando distintos tipos de fuentes: documentales, arqueológicas y toponímicas, habiendo avanzado cuantitativamente en el desarrollo de una metodología arqueológica adecuada para abordar el estudio de las comunidades campesinas. Fundadora de la iniciativa LLABOR, Llaboratoriu rural del paisaxe, Hestoria y Patrimoniu, consolidada en el grupo de investigación LANDS. Lidera este equipo de trabajo que ha desarrollado una amplia actividad investigadora en el marco de la Arqueología de las aldeas habitadas y la Arqueología Agraria. Ha sido IP en numerosos proyectos de investigación de I+D+I nacionales y europeos de carácter competitivo.

José Alberto Delgado Arcos

José Alberto Delgado Arcos (1994) (Lucena, Córdoba). Graduado en Historia por la Universidad de Córdoba (2017) y Máster en Arqueología por la Universidad de Granada (2019). Actualmente es contratado predoctoral en la Universidad de Oviedo mediante una ayuda del programa «Severo Ochoa» para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias (2022). Su investigación se centra en una comparativa de espacios de montaña del sur y el norte de la Península Ibérica desde el punto de vista de la Arqueología Agraria. Además, es miembro del grupo de investigación acreditado Social Landscapes LANDS y del Llaboratoriu rural de Paisaxe, Hestoria y Patrimoniu (LLABOR) de la Universidad de Oviedo, con el que colabora en proyectos arqueológicos tanto en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantábrica como en el Valle de Sondondo, ubicado en los Andes Centrales (Perú).

Orlando Morán Fernández

Orlando Morán Fernández (1977, Gijón/Xixón, Asturies). Licenciado en Geografía e Historia en 2001 por la Universidad de Oviedo. Inicia su actividad profesional como investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, para dedicarse con posterioridad a la arqueología profesional, participando como técnico en diversos proyectos de investigación. Paralelamente aprende el oficio alfarero en la última y más antigua alfarería asturiana, la de Faro, Oviedo/Uviéu, para evitar su desaparición. Actualmente es Doctorando de la Universidad de Oviedo, su investigación se centra en el estudio etnográfico y arqueológico de la cerámica medieval. Es miembro del grupo de investigación Social Landscapes LANDS y del Llaboratoriu rural del paisaxe, Hestoria y Patrimoniu, LLABOR, Universidad de Oviedo. Desde el 2021 colabora en la investigación arqueológica del Valle de Sondondo en los Andes Centrales, Perú.

Publicaciones

Aparicio, P, Fernández, M. y Korstanje, A (s.f). Investigan el paisaje aterrazado de los Andes peruanos. National Geographic Historia Nº 420. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/investigan-paisaje-aterrazado-andes-peruanos_20476

Aparicio, P y Fernández, M. (s.f). Transformaciones en los paisajes agrarios del Centro-Sur de los Andes. Resultados de las excavaciones arqueológicas en los andenes del valle de Sondondo. IX Congreso Nacional de Arqueología, Perú.

Aparicio, P. (2022). Arqueología Agraria y Paisajes Simbólico en el valle de Sondondo, Perú. Tesis Doctoral Inédita. Departamento de Historia, Universidad de Oviedo. Saéz, E., Aparicio, P., Scaletti, A., Canziani, J. (2022). Paisajes culturales en el valle de Sondondo Territorio, urbanismo y arquitectura de un paisaje habitado. Actas del I Congreso Internacional de Arquitectura Andina I CIAA Perú 2019. Editorial Universal, Universidad Ricardo Palma. Lima, pp. 378-403

Aparicio Martínez P. (2018) Los Paisajes agrarios como Patrimonio. Primeras reflexiones sobre su reconocimiento y gestión, el caso del Valle de Sondondo, Ayacucho, Perú. Revista Investiga Territorios. Nº 8, pp 13-24.

Aparicio Martínez P. (2019) Informe Final de Excavaciones Arqueológicas: La formación de los paisajes agrarios en los Andes Centrales del Perú-La andenería y su interacción con los diversos elementos del paisaje en el valle de Sondondo, Ayacucho. Ministerio de Cultura.

Aparicio Martínez P. (2021) Informe Final de Excavaciones Arqueológicas: El estudio del paisaje agrario prehispánico andino. Excavaciones arqueológicas en las terrazas imperiales Huari e Inca del valle de Sondondo, Perú. Ministerio de Cultura.

Canziani, J. Aparicio P. y Glavera G. (2018) «Visibilidad y andenería en el Valle de Sondondo (Perú). Una contribución al estudio de los paisajes agrarios modelados» (Obra Colectiva) 0AQ0251 Memoria del 56.º Congreso Internacional de Americanistas / Manuel Alcántara, Mercedes García Montero y Francisco Sánchez López (Coord.) ISBN: 978-84-9012-913-5 pdf

Agradecimientos

Queremos agradecer en primer lugar el apoyo que las comunidades de Andamarca, Cabana, Aucará y Chipao nos han ofrecido a lo largo de todos estos años. En especial a Clímaco Romero y Melitón Rodríguez vecinos de Cabana. También queremos agradecer el apoyo de Manuel Darío Ramos vecino de Andamarca, a Yoder Jaime Gutiérrez, al Sr. Melitón, a la Sra. Irene León León y a la Sra. Carmen de la comunidad de Cabana y a la familia de Berta y Alex, así como a la familia de Edwin Ramos de Andamarca.

Gracias a los laboratorios que colaboran con el proyecto: Laboratorio de Arqueobotánica del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán y al Laboratorio Paleoambiental de San Salvador de Jujuy, Argentina y al Laboratorio de Palinología y Paleobotánica de la Universidad Cayetano Heredia de Lima. Al Centro Nacional de Aceleradores del CSIC y la Universidad de Sevilla y al Laboratorio de Radiocarbono André E. Lalonde AMS de la Universidad de Ottawa, Canadá.

A todos los participantes en las campañas de campo: Alejandra Korstanje, Patricia Cuenya, Alejandro Martínez, Edwin Ramos, María Laura Tadeii, Mario Prieto, Jose Alberto Delgado, Orlando Morán, Yiset Buriticá, Ronald Veliz y María Eugenia Zamora.

Y a todas las entidades que han financiado el proyecto: La Dirección de Gestión de Investigación y la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la FUNDACIÓN PALARQ y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Artículos

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/investigan-paisaje-aterrazado-andes-peruanos_20476

https://arqueologiaagraria.wordpress.com/2019/05/13/campana-de-excavaciones-arqueologicas-en-el-valle-de-sondondo-peru/ https://arqueologiaagraria.wordpress.com/2022/12/02/mucho-mas-que-andenes-unas-pinceladas-de-la-tercera-campana-de-excavaciones-en-peru/

https://www.uniovi.es/actualidad/noticias/-/asset_publisher/Ru0cAJNPrm1m/content/id/1417657